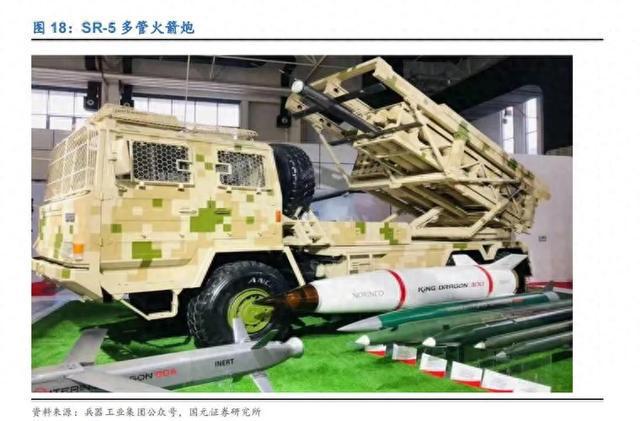

传闻:中国研制了射程2000公里的火箭炮这真的能成功吗?

在武汉某军工试验场,一门造型前卫的火箭炮系统正在进行秘密测试。这并非普通武器,而是集成了电磁弹射黑科技的革命性装备——由马伟明院士领衔,联合多家军工单位共同研制的全球首款电磁助推远程火箭炮系统。

传统火箭炮依赖火药推进的局限性早已显现:火药能量密度有限、发射特征明显、维护成本高昂。马伟明团队创造性地将航母电磁弹射技术移植到陆基武器平台,开创性地实现了“电磁助推+火箭动力”的复合推进模式。

这种革新不仅将发射药消耗降低30%,更让最大射程突破2000公里大关,相当于从北京发射可覆盖东京都市圈的战略打击能力。

相比美国雷声公司夭折的“战略远程火炮”计划,中国方案展现出独特技术路径。美国方案试图用超长身管火炮实现2000公里射程,但面临材料强度、弹药制导等难以逾越的障碍。

中国军工则另辟蹊径,将电磁弹射的瞬时高能优势与火箭动力的持续推进特性完美结合,形成“电磁助推加速+火箭动力续航”的黄金组合。

要实现2000公里战略打击能力,必须直面“千G过载”的工程极限。航母电磁弹射器的工作过载仅4-6G,而远程火箭弹发射瞬间需要承受数百G的极端加速度。研发团队通过三项关键技术突破构建起安全屏障:

梯度加速技术:采用50米级分段式电磁轨道,实现加速度的智能梯度控制,避免瞬时过载冲击

复合防护技术:运用纳米相变材料构建缓冲层,配合主动降载算法,将关键部件承受过载降低80%

智能装药技术:研发高密度钝感推进剂,确保在500G加速度下依然保持化学稳定性

这些创新使得30公斤级战斗部能承受300G发射过载,相比传统火箭炮提升6倍抗过载能力,为配备精密制导系统创造了可能。

当火箭炮射程突破2000公里门槛,传统战争格局正在被重新定义。这种新型武器系统兼具战略威慑与战术灵活性:

更值得关注的是其引发的“非对称作战”革命。相比需要庞大后勤支撑的航空母舰,这种“陆基战略打击平台”能以更低的成本形成区域拒止能力,这或许解释了为何五角大楼在2023年度《中国军力报告》中特别提及此类武器的发展。

从福建舰电磁弹射器到电磁轨道炮,再到如今的电磁火箭炮,中国在电磁武器领域已构建完整技术生态。马伟明院士团队在强电磁约束、高功率脉冲电源等领域取得的140余项专利,正转化为实实在在的装备优势。

值得深思的是,这项技术突破背后体现的中国军工创新逻辑:不盲目追求参数领先,而是注重技术路线的可行性;不过度依赖单项技术突破,而是强调整合创新。正如国防科技大学张教授所言:“电磁弹射火箭炮的成功,本质上是系统工程思维的胜利。Kaiyun入口网址”

站在新军事变革的潮头,中国军工再次证明:核心技术突破从来不是偶然。当电磁弹射技术从航母甲板延伸到陆地发射架,这不仅是一项武器的升级,更预示着战争形态的深刻变革。在这轮军事科技竞赛中,中国已然占据先机,而2000公里射程或许只是这场革命的起点。

周琦伤退10+6+8+3封盖,本土双星带不动外援,浙江15分逆转北京!

古德温30+9+9,张宁35分,山西锁定第2,天津三大火枪手空砍97分

亲子运动会上来自爸爸的胜负欲,别人是弹射起步,他直接弹射起飞,网友:摔倒的时候孩子一脸懵圈

《编码物候》展览开幕 北京时代美术馆以科学艺术解读数字与生物交织的宇宙节律